L'economia globale ha subito un rallentamento nel 2019. Quali sono le cause?

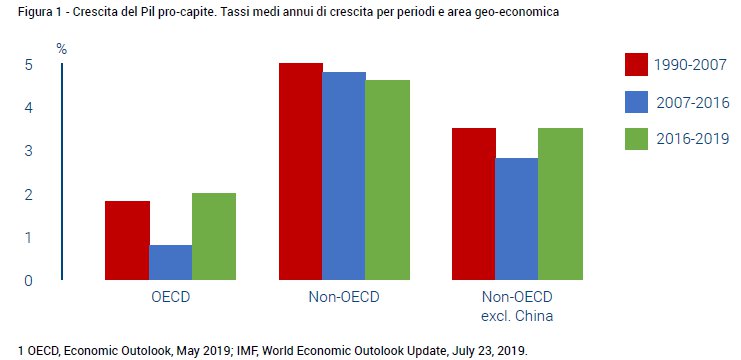

Dopo la ripresa del 2017-18, nell’ultimo anno l’economia globale ha dato chiari segnali di rallentamento, e il 2019 si chiuderà con il tasso di crescita più basso registrato dopo il 2009. Le previsioni dei principali centri di ricerca internazionali indicano tuttavia che già nel 2020 l’economia mondiale dovrebbe risalire oltre la media del decennio post-crisi che, vale ricordarlo, è stato per le economie industriali avanzate il peggiore dal dopoguerra. In Figura 1 vengono brevemente riassunte le dinamiche dell’economia mondiale negli ultimi decenni per grandi raggruppamenti geoeconomici. Come si può vedere, l’area delle economie avanzate (OCSE) ha mostrato nel decennio 2007-2016 una crescita media annua dello 0,5% del Pil pro-capite, la più bassa mai sperimentata dal dopoguerra. Solo dal 2015 il valore è tornato ai livelli pre-crisi. Situazione diversa nelle economie emergenti e in via di sviluppo, che anche nel decennio postcrisi ha mantenuto tassi di crescita prossimi al 5%. Fondamentale è stato tuttavia il ruolo dell’economia cinese, che nel periodo ha mantenuto tassi di crescita tra il 7 e l’8%. Senza il contributo della Cina la crescita del gruppo dei Paesi emergenti si sarebbe attestato di poco sopra il 3%.

In termini aggregati il 2019 dovrebbe comunque chiudersi per l’economia mondiale con un +3,2%. Le differenze tra economie avanzate ed emergenti continueranno comunque ad essere rilevanti, sebbene i segnali di rallentamento comincino a farsi sentire anche nell’area asiatica, mentre dovrebbero migliorare le prospettive dell’America latina (dallo 0,6 al 2,3%), del Medio oriente (dall’1 al 3%) e, soprattutto, dell’Africa (con tassi di crescita superiori alla media globale), un continente che, nonostante le grandi difficoltà che ancora lo attraversano, sta mostrando volontà e capacità di avviarsi lungo un possibile sentiero di sviluppo.

Un fenomeno nuovo e particolarmente significativo per l’economia italiana e, in particolare, per il Nordest è la brusca frenata dell’interscambio commerciale che nel 2019 aumenterà meno dell’economia nel suo complesso, registrando una delle più basse variazioni in volume che si ricordi in fase non recessiva. Prima della crisi del 2007 la dinamica del commercio mondiale (somma delle importazioni di tutti i paesi) viaggiava a tassi del 7-8% all’anno, perciò dalle due alle tre volte superiori a quelli del Pil globale.

Dietro questo fenomeno ci sono mutamenti del quadro geo-politico, economico e tecnologico da guardare con molta attenzione. Innanzitutto ci sono le

politiche tariffarie avviate dall’amministrazione Trump contro le importazioni dalla Cina e dall’Europa, che cominciano a presentare il conto ai paesi che più dipendono dalla domanda estera. In realtà, l’intreccio delle reti globali di produzione tende ad accrescere ulteriormente gli effetti negativi del protezionismo. Il crollo dell’export tedesco (-8% nell’ultimo anno) è infatti una pessima notizia per tutta Europa, in particolare per l’Italia, che vende molti prodotti intermedi nel mondo anche attraverso catene del valore che passano per la Germania. Un esempio è la componentistica italiana presente nelle automobili tedesche vendute negli Usa, oppure nell’automazione Made in Germany esportata in Cina. Ma un discorso analogo vale anche per le lavorazioni dell’artigianato italiano che alimentano le catene francesi del lusso. Se si calcola il valore aggiunto da imprese e lavoratori italiani anche nei processi produttivi che prima di arrivare al mercato finale attraversano altri paesi – che è ciò che effettivamente conta in termini di reddito nazionale – ebbene la nostra quota sul mercato degli Stati Uniti aumenterebbe del 50%, mentre in Cina addirittura del 100%. Ecco perché deve molto preoccuparci una guerra commerciale che, oltre ai dazi, inizia ora a sfoderare l’arma delle svalutazioni competitive.

Tuttavia, il rallentamento del commercio internazionale è anche l’effetto di altri fattori, come

l’accresciuta autonomia industriale delle economie emergenti, in particolare nell’area asiatica, che dunque richiedono un minore apporto di input intermedi, beni di capitale e tecnologie provenienti dalle economie avanzate. Inoltre, bisogna considerare anche lo

sviluppo delle tecnologie digitali di ultima generazione – robotica integrata, manifattura additiva, intelligenza artificiale – che stanno progressivamente modificando le modalità organizzative e localizzative della produzione, nonché i modelli business delle imprese, con una crescita sempre più rilevante del contenuto di conoscenza e servizi negli scambi. Secondo autorevoli osservatori, l’evoluzione tecnologica avrà come effetto

un ridisegno della globalizzazione che, dopo tre decenni di delocalizzazione guidata dalla ricerca di bassi costi del lavoro, potrebbe nuovamente premiare le economie avanzate. Uno studio McKinsey ha infatti mostrato come gli scambi internazionali mostrino una tendenza alla riduzione dell’intensità di lavoro a favore, invece, di tecnologia, intelligenza terziaria e vicinanza ai mercati più ricchi3. Inoltre, si sta rafforzando un processo di regionalizzazione degli scambi e delle catene del valore che per l’Italia significa un rilancio del mercato europeo come spazio regolato nel quale scambiare beni e servizi, ma anche dove organizzare processi produttivi sempre più complessi e specializzati.

È bene dunque che l’economia del Nordest, la cui vitalità dipende in misura rilevante dall’apertura agli scambi e alla partecipazione alle reti produttive globali, si organizzi per la nuova fase.